编者按:1956年6月1日,国务院正式批准成立中央工艺美术学院。学院的师资队伍由中央美术学院华东分院实用美术系、中央美术学院实用美术系、清华大学营建系等单位的专业教师及若干海外归来的专家共同组成。

1999年11月20日,经教育部批准,中央工艺美术学院并入清华大学,更名为清华大学美术学院。

作为中国艺术设计现代转型的摇篮以及独具设计精神的新艺术体系发祥地,学院先后涌现出庞薰琹、雷圭元、张光宇、张仃、陈叔亮、祝大年、吴冠中、袁运甫、刘巨德、杜大恺等知名的艺术家和美术教育家,为我国的工艺美术、艺术设计教育事业做出了突出的贡献。

我们走访了改革开放后担任中央工艺美院院长的常沙娜先生,听她娓娓道来学院的文脉发展以及她个人对传统民族文化的执着坚守。

常沙娜教授

装饰:您在法国成长生活了较长时间,后来又去美国深造过。您在归国后是如何做到向“本土化”的转变和发展的?对您日后的经历有着怎样的影响?

常沙娜:我从小受到父亲的影响很深。我虽然出生在法国,但是6岁就回来了。那个年代抗日战争爆发了,在国外留学的这些老前辈特别爱国,国家处于难以想象的困境的时候,他们却都义无反顾地回来了。

我爸爸常书鸿在法国留学九年,学文艺复兴的绘画、油画,一开始在里昂,我也是在里昂出生的。我妈妈陈芝秀后来也跟了过去。爸爸在里昂专业艺术专科学校学习了三年,同班同学中不少人后来都是很有名的美术家,如吕斯百、王临乙,他们都是当年徐悲鸿先生派出去的。

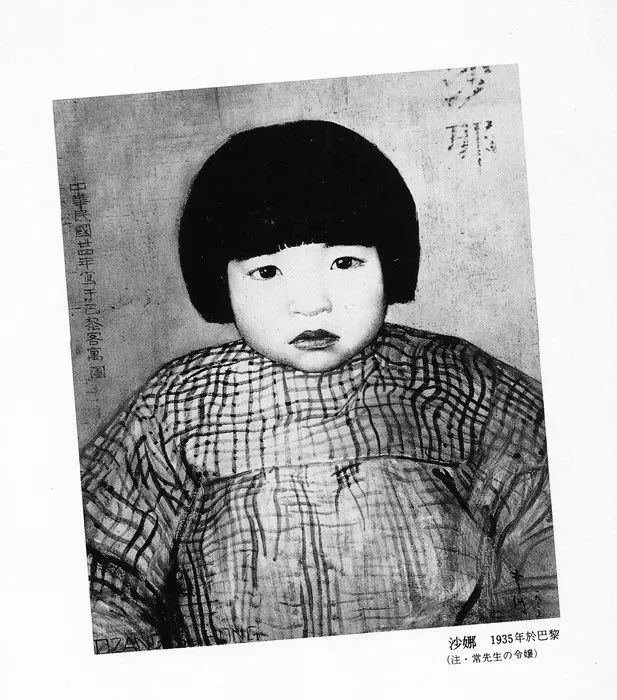

沙娜像(常书鸿绘,法国蓬皮杜艺术中心收藏)

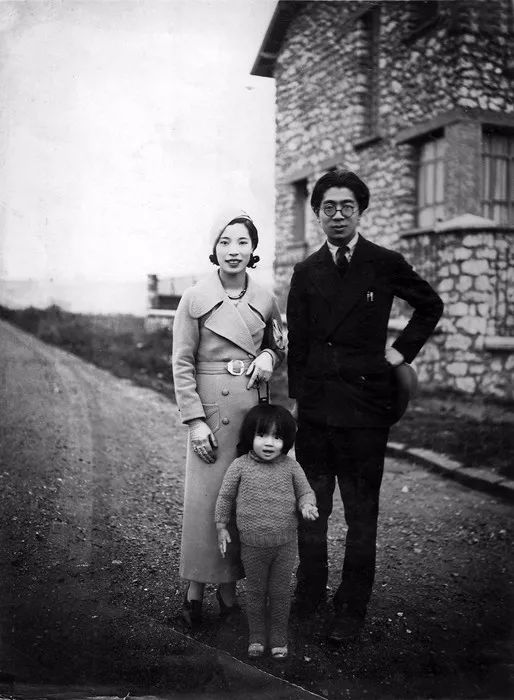

1933 年在巴黎全家福

三年以后,爸爸到了巴黎高等美术学校继续学习,在那里也获了很多奖。他的油画画得很好,除了学习欧洲的油画的技艺以外,把中国的一些内容也反映了出来。正在这个时候,他某天在巴黎塞纳河畔的书摊偶然发现了一本伯希和拍摄的敦煌石窟图录。他翻了以后很惊讶,说:“我是中国人,但是我不了解我们五千年的文化,居然在甘肃敦煌有这么大规模的壁画、彩塑,一千多年的历代艺术在那里。我数典忘祖啊,居然不知道我们国家有这么重要的一个文化殿堂。”于是他下决心一定要回去看看。

没过多久,北平艺专把出国留学的这些艺术家都邀请回来当老师。当时那个年代,出国留学为的是报效祖国,所以一收到邀请,爸爸马上就接受了。他1936年回到北平艺专,妈妈和我晚了一年回来。一开始计划在北平一家团聚,结果在我和妈妈回国的途中发生了七七事变,抗日战争全面爆发。途中联系上爸爸,他说:“北平你们来不了了,北平艺专跟杭州艺专合并,准备迁校了。北平已经沦陷,我们到上海见面。”这样我们就没有到北平,就在上海会合,后来又回了一趟老家杭州。结果爸爸就带着我们跟着学校搬迁,陆续到了贵阳、昆明、重庆,并不是从法国直接去的敦煌。

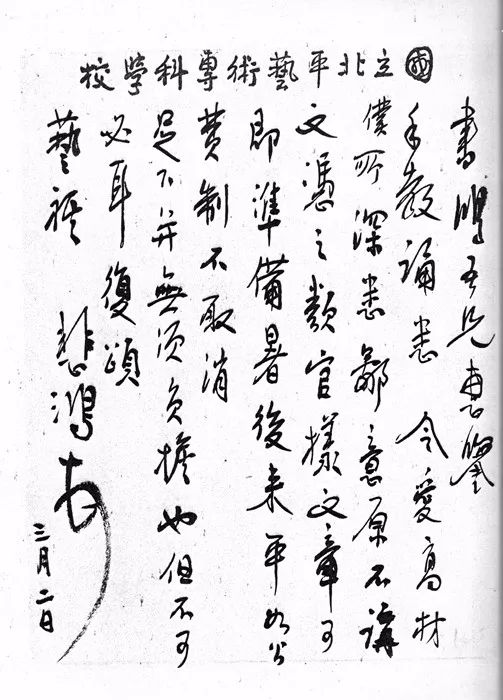

徐悲鸿给常书鸿的信

回国后,我爸爸就一直想着要去敦煌。徐悲鸿先生、梁思成先生都很支持他,尤其是梁思成先生特别鼓励他说:“我身体不好,现在去不了。等我身体好了,我也要去,你先去吧,我支持你。”就这样,我爸爸刚安顿下来,我也开始正式上小学。

我爸爸一去到敦煌,就激动得不得了。他本身是搞艺术的,一看到如此大规模的历经十个朝代延续下来的石窟、壁画、彩塑就兴奋得不行,说文艺复兴也看不到如此完整的承前启后的艺术。但是他到那里以后的第一个任务不是去研究壁画,而是先要保护。那里都是戈壁滩和流沙,他说要保护石窟不能被流沙掩埋,要种树固沙。那里的生活很艰苦,吃的东西很简单,也没有什么蔬菜。但是爸爸很执着,说一定要保护好敦煌的文化遗产。这些内容在由他撰写、北京大学出版社出版的《九十春秋——敦煌五十年》一书中有详细记述。

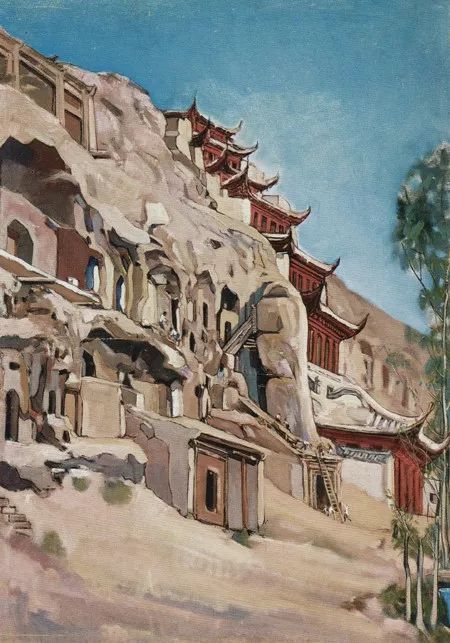

1942 年时的莫高窟,常书鸿先生爬梯子进窟

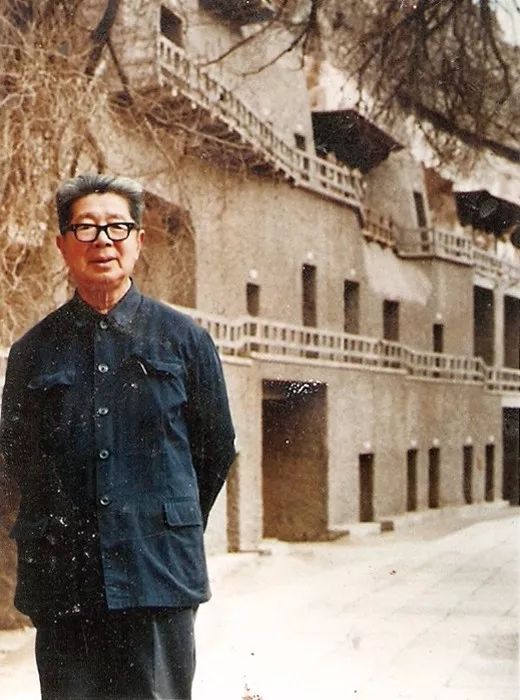

常书鸿先生在20 世纪50年代初修缮后的莫高窟窟门、檐道

《九层楼》常书鸿 1952

在去敦煌的路上,因为我当时还是小孩,那里的环境和地貌从来没见过,所以觉得很有意思,一路还很开心。到了敦煌后,第一顿饭就是一碗大粒盐、一碗醋和一碗水煮切面,什么菜都没有。后来我爸爸就下决心一定要种菜、种树。那时是冬天,到了第二年的春天,我就去了酒泉河西中学。父亲那时候认识了一个工程师,他的夫人叫邵芳,是北京人,会唱京剧,也画工笔画,画得特别好。所以每年暑假,她就陪着我从酒泉回敦煌。后来我父亲知道邵芳画的东西非常好,就把她聘为敦煌艺术研究所的人,让她画画,她也教我,我很多临摹的东西都是她给我启发的。

父亲很了不起,到了冬天天冷了,不能到洞窟里画画,他就组织大家画速写。我也跟着大人画速写。或是临摹张大千的敦煌画稿,他是由西藏的一些助手帮他拓片,把拷贝纸钉在壁画上,然后描稿描得很准。后来我爸爸一看这样不行,会对壁画有损伤,他让所有人要把张大千拓临的东西都要以勾线的方式留下来。我也学着大人们进行勾线,后来我爸爸借这个机会也教我,用横平竖直的格子来临摹,这等于是基础的锻炼。爸爸对我要求很严,大人临摹的材料像石青、石绿都很昂贵,他说:“你是小孩,不能用大人临摹的颜料,你要用水粉。”我当时临摹的那些素材到今天颜色还是很好。

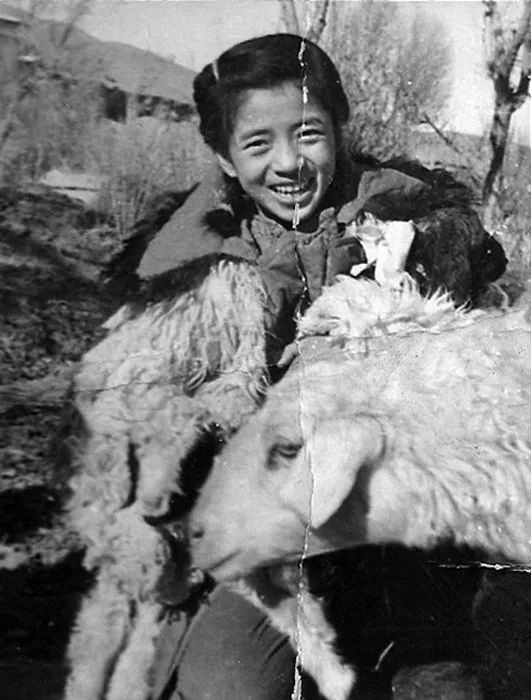

1944 年常沙娜初到敦煌

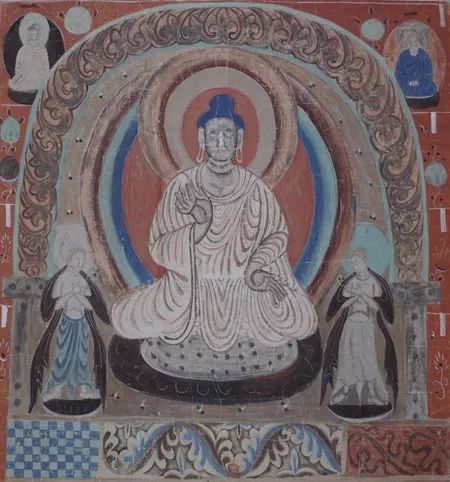

我父亲归纳出三种临摹形式。一种是客观临摹,壁画上破损的、开裂的也得画。第二种是整理临摹,破损的、开裂的不要画,要把旁边都给连续起来,一起画出来,但是色调、颜色一定要如实临摹。第三种是张大千提出来的复原临摹。

他得出一个结论:凡是现在是黑的,过去都是红的。所以他画的东西都是大红大绿的。后来所有正式的临摹都采取第二种方式,即整理临摹。我也跟着一起临摹,越画越感兴趣,中学期间每年暑假回来都会去千佛洞临摹。

《萨埵那舍身饲虎-敦煌壁画莫高窟北魏第254窟》常书鸿 1944

《说法图-西魏第288窟》 常沙娜 1947

《燃灯菩萨(初唐)》常沙娜 1947

当时在兰州附近,国际友人路易·艾黎创办了山丹培黎学校,里面聘请了一位犹太裔女教师叫叶丽华,她在兰州看到了妇女展,也看见我画的东西,她找到了父亲,后来机缘巧合促成我去美国波士顿艺术博物馆附属美术学校开始了我的美国学习生活。不过在那里的学习也很特殊,是之前从来没有学过的内容,就是正规的艺术基础课,像雕塑课、陶瓷课、素描课等,都是一、二年级要学的。也有设计课,但当时我并不太适应这门课,老师课上放音乐,说你们按照这个音乐的感受画出内容来。我问什么叫设计(Design),我不理解抽象的概念,脑子里只有敦煌,就把敦煌的一些东西画出来。她说:“你画的内容很特殊。”就这么待了两年,十几岁的年轻人很快就适应了当地的生活和文化。

1948 年在美国波士顿“波士顿美术博物馆美术学院”上学时在校门口和同学合影

1950 年11 月乘威尔逊号船返回祖国途中

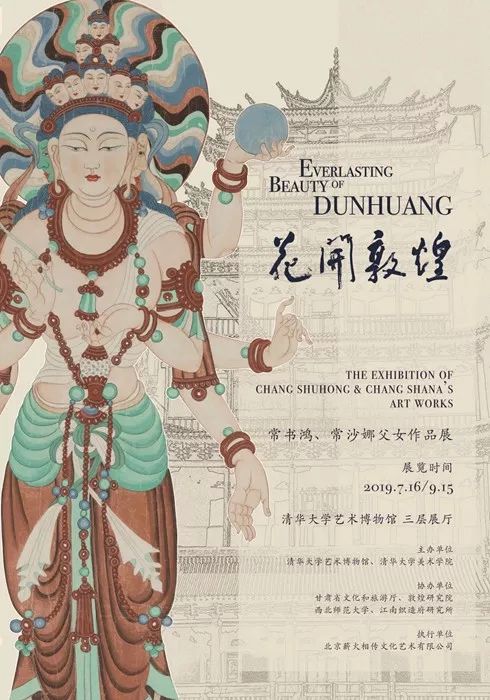

正当我慢慢适应的时候,朝鲜战争爆发了。很多当时在美国的中国留学生特别关注抗美援朝,尤其是学理工科的,他们都要回国。我们每个周末会有聚会,谈到中华人民共和国成立了,我们要回到祖国去做贡献。那时候,美国人对中国人的歧视也与日俱增,我也就下决心回到祖国。我近期刚从兰州回来,在甘肃省博物馆举办了一个“花开敦煌——常书鸿、常沙娜父女作品展”,是由黄炫梓女士主持的巡回展。这个展览展示的就是我当年在敦煌临摹的画作,以及把敦煌的内容运用到现在的工艺品上,像景泰蓝、丝绸、头巾等。这个展之前在北京的中国美术馆、今日美术馆,以及深圳的关山月美术馆都举办过,近期是在兰州,正好与5月18日国际博物馆日相结合。今年还计划在清华大学艺术博物馆举办,从策划的角度讲,敦煌文化的内容越来越受到重视了。

“花开敦煌——常书鸿、常沙娜父女作品展”将在清华大学艺术博物馆展出

我在法国生活时还是童年时期,但正是父亲在塞纳河畔偶然得到的一本敦煌图录促成他以及后来我与敦煌的不解之缘。在敦煌,包括后来在美国的经历,给我打下了非常重要的“童子功”基础,使我对敦煌壁画色调的问题、历代不同的风格都有了感受。1945年抗日战争胜利以后,国民政府要从重庆搬回到南京,敦煌艺术研究所面临被取消的危险。我爸爸就去重庆呼吁不能取消。通过他的努力,后来敦煌研究所成功保留了下来,还得到了不少经费资助。在那个时候,为了呼吁国民政府对敦煌予以重视和支持,父亲在兰州搞了一个妇女展,把我临摹的东西也合在里面了。我前一段在兰州,好多人又向我提起这个事,可见它的影响还是比较大的。

装饰:通过您的教学,以及设计与工艺美术实践的经历,您认为设计教育和美育观念有着怎样的演变发展历程?国家背景的宏大设计观念与日常民生设计观念是如何转化、有机结合在一起的?

常沙娜:抗美援朝期间,周恩来总理提出我们要进行爱国主义教育,通知我父亲要把十几年来我们临摹的内容都运到北京来做展示,叫《敦煌文物展》,作为一项爱国主义教育内容。这个思路特别好。那个时候北京没有专门展示的地方,就在紫禁城午门展出。我父亲特别高兴,组织大家把临摹的东西都迁了过来。展览影响很大,周总理也很重视。

正在这个时候,我有机会见到了梁思成和林徽因先生,又决定了我后半生的事情。我爸爸就告诉我:“沙娜,你要陪同梁伯伯、林伯母到午门楼上去看这个展览,他们身体不好,你要好好陪他们看展。”这一陪决定了我的后半生。他们到展厅看到壁画后,高兴、激动得不得了,满脸通红。歇一会儿,看一会儿,就问我在敦煌和美国的情况。林徽因跟我一边看、一边聊,整个上午就过去了。没过一周,爸爸就跟我说:“林伯母来电话,跟我商量,让你到她跟前去帮忙。她现在在清华大学营建系。”之所以叫营建系,是因为他们夫妇积极倡导包豪斯创始人格罗皮乌斯所提倡和建立的体系,即“建筑、美术、设计三位一体”,所以他们通过各种途径,让清华大学成立了营建系。他们夫妇身体都不好,但思路都很清晰,我们每天都要到他们跟前去。1951-1952年,林先生成立了北京工艺美术研究室,聘请我作为研究室的助教。后来又请了两个刚从浙江美院毕业的学生过来,一个是钱美华,另一个是孙君莲。我们面临的第一个问题就是要把北京工艺美术的代表性产品景泰蓝进行设计和发展。那个时候刚刚解放,对外贸易几乎没有,景泰蓝已经衰竭了,所以需要焕发它新的生命力。除了它原有的风格,我又把敦煌的图案运用到了景泰蓝和现代日用品上。

后来正好赶上亚洲太平洋区域和平会议,林先生就组织我们为大会设计一批礼品。她出主意做了一批仿明清风格的背心,让我们在背心上装饰民族风格的刺绣和绦子花边。那些年在北京前门外,卖刺绣品、绦子花边之类手工艺品的非常多,各式各样,应有尽有,我们就利用这些东西来创作发挥,材料的选择和颜色的搭配都是林先生亲自推敲审定的。

林先生又兴致勃勃地带我们设计头巾,她口述设想,我和钱美华、孙君莲就照她说的做,把她的创意体现出来。记得当时她讲:“你看看毕加索的和平鸽,可以把鸽子的形式用在敦煌藻井图案上。”她这么一说,我就有了灵感,设计的真丝头巾采用敦煌隋代石窟藻井的形式,上面穿插和平鸽图案。我还设计了一个景泰蓝盘子,熟褐色的地子,白色的鸽子,加上卷草纹,既有敦煌风格,又是现代产品,我们设计出来的产品林先生都很满意。亚太和平会议开幕以后,这些礼品给了各国代表一个惊喜,反应非常好。从林先生手把手指导的实践中,我们获得了一次美学和图案创作方面的有效训练。这次实践经历坚定了我以后要把敦煌的传统图案跟工艺美术和设计相结合,以及与当代的生产实践相结合的主张和路径。

常沙娜与“和平鸽”头巾合影

之后林先生就一直生病在家,但是每天上午9点到12点,我们都在她跟前,她的想法都要告诉我们,我们就会去做。我做的方案,她也一直进行指导。跟她在一起大概有两年多,对我的影响很大,我也按照她的思路走了一辈子,但是很遗憾,她1955年就去世了。

后来国家学苏联的模式,要把营建系改为纯理工科的清华大学建筑系,把人文的东西都要转移出去。我们搞艺术、搞设计的,就调到了中央美院,成立了一个实用美术系。但只有钱美华很有心,她说:“我哪儿都不去,我要在景泰蓝厂。”她成了景泰蓝很重要的一个大师。我们都分到中央美院学美术,她就一直坚持了一辈子景泰蓝事业。前几天我去北京景泰蓝厂,还说起这个事,他们要回忆林徽因和钱美华怎么样把景泰蓝引导到现在的发展。

美育的观念演变上,我认为总体上看是要有中国特色的,但并不是原封不动,要根据现在时代的发展需要。但是有一些是专业性的内容,不能变。雷圭元先生有一个图案基础的法则,比例、大小、尺度、主次,这个不能变。变了以后,比如服装设计,穿在身上都变得怪里怪气的,就夺去了原本应该保存的东西。

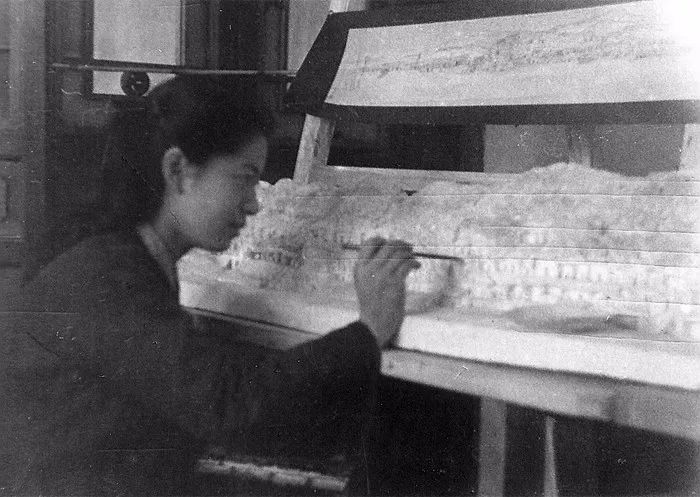

绘制莫高窟的石膏模型

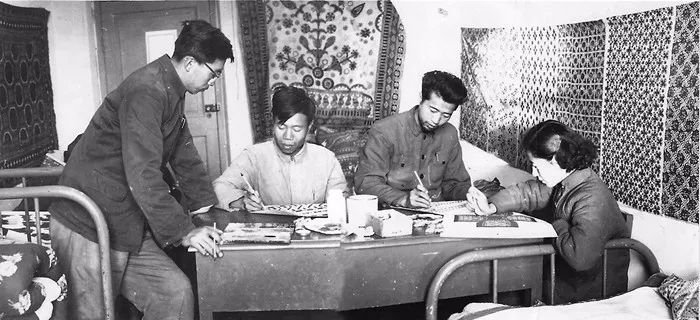

喀什写生临摹中

装饰:中央工艺美术学院成立后,有什么显著特色?一直以来所秉持的教育主张有哪些?这在您个人和其他工艺美院/清华美院杰出校友的代表作品中有怎样的呈现?

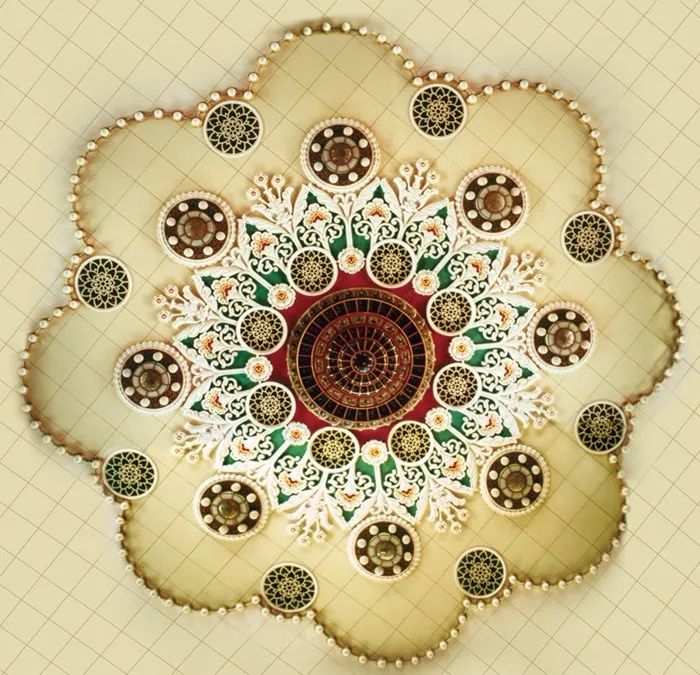

常沙娜:1956年,在周总理的指导下,成立了中央工艺美术学院。那个时候我们的老前辈像庞薰琹先生、张仃先生,还有雷圭元先生、陈叔亮先生,他们都强调我们的工艺美术应该解决衣食住行问题,跟生活、生产相结合。所以这个思路一直是工艺美院坚持下来的主张。那时又赶上一个很重要的机会:为了庆祝新中国成立十周年,搞了首都的十大建筑,包括人民大会堂、历史博物馆(即现在的国家博物馆)、军事博物馆、民族文化宫、钓鱼台国宾馆、中国美术馆、农业展览馆、北京火车站、新北京饭店、民族饭店。我有幸参加了人民大会堂的设计,同时还参与了民族文化宫大门的装饰设计。在人民大会堂设计组,我和工艺美院的崔毅、贵州过来的马正荣是一直干到工程最后完成的成员。我们在奚小彭的直接领导下分头作重点设计——我负责设计外墙的琉璃花板、须弥座的石雕花饰,以及宴会厅的天顶装饰、彩画和门楣的装饰设计。我们的装饰设计与北京市建筑设计院的工程设计人员相互配合,要在照明、通风、结构等方面进行复杂而具体的合作,还要及时领会由指挥部传达的周恩来总理有关设计主题的构想和要求。

参与十大建筑设计对我的锻炼很大。当时宴会厅的天顶装饰最后由我负责设计,要出几十个方案。我出了一个方案,以我最熟悉的敦煌藻井图案为主。当时建筑设计院工程师张镈对我说:“沙娜,你画的图案很好看,但是不符合我们的需要,你要把图案的设计跟功能相结合,与照明、通风口相结合,那才是真正的设计。没有这个概念,没有这样设计思路的方案,是用不了的。”我一下就明白了,光是弄一个很好看的天花板上的花形并不行,还要把通风口跟照明结合起来。照明要广泛,不是只集中在一个地方,要全面。改来改去,加班加点,搞了好几个月。我最后完成的设计方案把唐代的花饰图案与通风、照明的功能需求统一起来,不同材质的组合都被潜在地组织在敦煌风格的富丽图案里,成为天顶装饰的各个组成部分。这个设计既有装饰美感,又具备建筑必需的实用功能,很完整,而且一看就是民族风格的。那时候我还不到三十岁,这次经历让我一辈子受益,让我知道设计绝不是纸上谈兵,不是一个人画张画、签个字、盖个章就完事了,是需要团队来共同完成,要跟方方面面相结合,必须把艺术形式与材料、工艺、功能结合在一起,才是真正成功的设计。

人民大会堂宴会厅天花顶设计(1958 年)

人民大会堂外立面柱廊设计和墙面装饰

首都剧场大厅天顶设计石膏花装饰之一

十大建筑锻炼了我们工艺美院人的基本功和专业基础。1956年刚刚建院,当时院系还没有真正成体系建立起来,在行政上、人事上,方方面面都在筹备,到1958年就参与如此重大的工程设计。当时我们大部分人,包括温练昌先生、奚小彭先生,被分到十大建筑的不同工程领域,同步进行,锻炼了我们。工艺美院的成立,从教学到实践,方方面面体现的是人们衣食住行日常生活的发展进程,学院的这个文脉十分重要。

装饰:中央工艺美术学院最初有很强烈的轻工业行业背景。随着时代的发展,您感觉工艺美院以及后来的清华美院是如何逐步走出单纯的轻工业背景的?您认为中国设计教育以及清华美院今后的发展应当有何坚持?

常沙娜:我就觉得我这一生虽然没有任何学历,但是通过实践,通过教学实践和生产环节,跟时代的生活需要相结合了。我现在很担心的一件事是:虽然现在科技发达了,但很多年轻人现在不会手绘,全用电脑画图,我觉得这样是没有感悟的。比如你要学习敦煌的壁画图案,你可以去分类研究,然后去体会,根据不同时代的生产、生活需要,与科技发展相结合,但是你必须要研究。有的人现在很浮躁,去了敦煌,搞诸如“敦煌印象”之类的展陈,色调不对,整个结构也不对。敦煌壁画体现的是方方面面,它反映了各个时代的习俗,人民的生活习惯,要踏实地研究。

坚持衣食住行,就是要把传统文化和现代相结合,要跟功能相结合。功能特别重要,现在很多年轻人不懂这些,他们追逐时尚,本应是以人为本来设计,但很多设计大小、比例都不协调。我认为时尚没有问题,但需要有中国特色,因为我们是中华民族。并不是说固有的形式完全不能动,要发展、要变化,但变化要跟现代生活所需相结合。现在条件好了,生活也变了,材料也多了,但是比例、尺度这些是专业上的东西,一定要在专业上好好研究,才能变得更好。

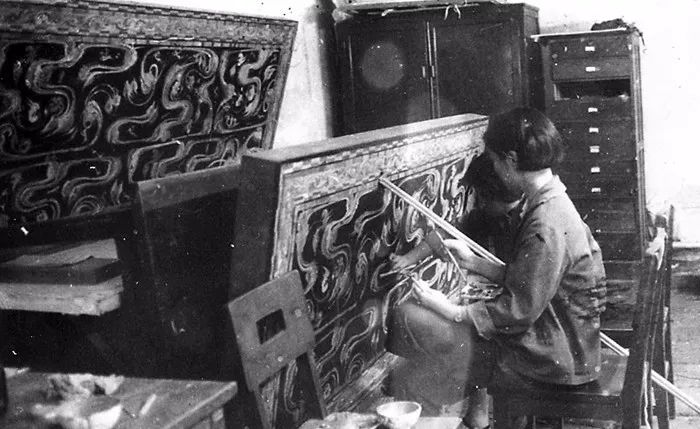

常沙娜和陈若菊在武英殿临摹

在长沙博物馆临摹马王堆汉代棺椁图案

1989 年10 月给染织系学生上图案写生课

装饰:您曾担任人大教科文卫委员会委员,站在国家和社会的角度反观,您觉得清华美院的培养出的学生应当在社会承担怎样的责任,或者对社会发挥哪个层面的作用?

常沙娜:我担任九届人大的教科文卫委员会委员,重点是文物保护。我们当时去了埃及和意大利,就是看看他们是怎么保护文物的,保护了以后如何运用。这就是在国家和社会的角度来反映的。现在也提出来文物要搞活,但并不是说把文物本身给使用起来,还是保护第一。关键是怎么搞活,就像上面讲到的把敦煌图案运用在景泰蓝和头巾上,用在服装的面料上。敦煌壁画留下来一千多年的东西,很难得地集中在一起。不单是敦煌,还有云冈石窟,都是包含我们历史传统的东西。它们虽然是宗教的宣传,但在宗教宣传的同时,也把当时那个年代的衣食住行都反映出来了,包括交通(马车、牛车)、服装等,可以看出这些是如何体现在日常生活衣食住行当中的。宗教意识也是根据这个来表现的。

人民大会堂接待厅两侧半圆休息厅天顶沥粉彩绘装饰设计(2006 年)

人民大会堂南门厅天顶沥粉彩绘装饰设计

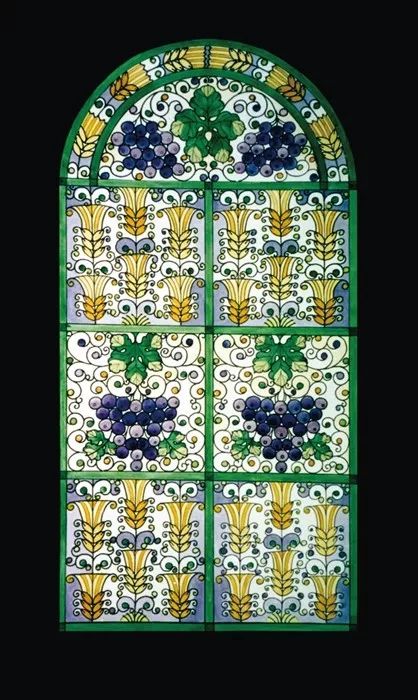

20 世纪90 年代,经第八届全国人大教科文卫委员会委员傅铁山主教要求,为北京天主教教堂(南堂)设计以葡萄与麦穗图案为主题的彩色玻璃窗

2008 年6 月,为人民大会堂新装修的北大厅进行墙面装饰设计——春、夏、秋、冬四幅白色大理石浮雕装饰

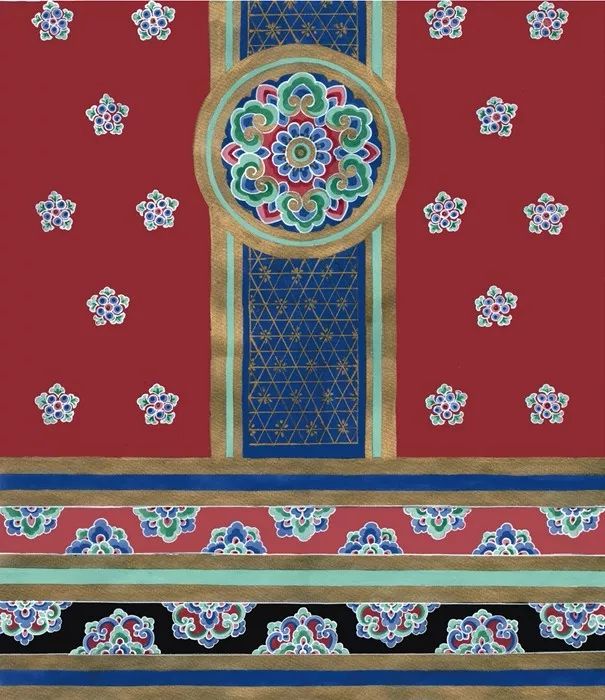

香港九龙钻石山志莲净苑内的佛尊服饰图案

2010 年5 月13 日在香港金紫荆广场留念

周恩来总理曾提出“古为今用,洋为中用”。我现在很怀念周总理,他在“文化大革命”期间下了个指示,任何人不能进到敦煌莫高窟里去,把它封闭了起来。那个年代他用这种方式保护了我们的敦煌文化。

现在清华美院的学生,包括老师,我还是希望他们别忘了我们工艺美院好的传统,把我们工艺美院的文脉要继续传承下去。我是老前辈的继承者,老前辈走了,我就算老一辈了,但我是承前启后,不是原封不动保留原样。要承担过去历史的传承,然后要启发后面的发展。

来源:《装饰》2019年第5期“中国设计教育”

原文:《认同民族文化,立足生活本身——常沙娜教授谈设计教育》

采访整理:李 拓、贾 珊